過去の観察会

| 4月/ | 5月/ | 6月/ | 7月/ | 8月/ | 9月/ | 10月/ | 11月/ | 12月/ | 1月/ | 2月/ | 3月 |

●2025年9月21日(日) 「ブラタモリ風(1) 宝塚温泉編」

今日は宝塚温泉の探索。昨年雨で中止になったのでリベンジです。お天気は良いけれど気温はやや低めで、暑さが和らぎヤレヤレです。

|

10時に宝塚駅に集合して、さあ、出発! S字カーブを描く宝来橋のたもとに大きな松の木があります。武庫川の流れは時として位置を変えています。この松は昔の堤  にあったものです。今は花の道となった堰堤にもそのころの松が何本か残っています。 にあったものです。今は花の道となった堰堤にもそのころの松が何本か残っています。 |

|

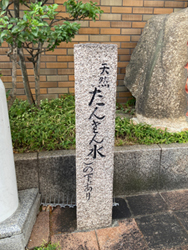

橋のたもとに「宝塚温泉碑」がありますが写真撮り忘れ。これはその横にあった炭酸水の碑です。明治20年に、湧き出る「酸い水」 「鹹(しおから)い水」が飲用にも浴用にも適した良質の鉱泉であことが分かり、宝塚温泉として名づけられ発展を始めました。碑は一度流され再建されたものです。橋の下をのぞき込むメンバー。 「鹹(しおから)い水」が飲用にも浴用にも適した良質の鉱泉であことが分かり、宝塚温泉として名づけられ発展を始めました。碑は一度流され再建されたものです。橋の下をのぞき込むメンバー。 |

| 鎌倉時代、この辺りに小林荘(おばやしのしょう)という荘園があり、藤原光経が「津の国をはやし(摂津の小林)に湯浴」という歌を詠んでいるそうです。また室町時代には、この辺りに湧く「酸い水」で湯あみして肌の病を治したという伝説があり、これが宝塚温泉の始まりと伝えられています。宝塚の温泉は古くから知られていたのですね。 |

|

|

さて、正面にある細い道を塩谷川沿いに上り、紅葉谷の源泉が湧き出る所を目指します。 周りは木が茂っていて山の中、という感じですがけっこう住宅が建っています。 周りは木が茂っていて山の中、という感じですがけっこう住宅が建っています。 |

|

源泉に到着。泉質は強塩分、炭酸、鉄分を含み有馬温泉と同じ水質で す。このタンクに貯められた温泉(38℃)はパイプを通して下のホテルなどに送られています。 す。このタンクに貯められた温泉(38℃)はパイプを通して下のホテルなどに送られています。 |

|

そのあとは来た道を戻り、今度はウイルキンソン工場跡地へ。ときどき川を覗き地質の説明を受けました。中央に見え る岩はとても固くて浸食されなかった部分だそうです。 る岩はとても固くて浸食されなかった部分だそうです。 |

|

丁字ヶ滝、見返り岩を経てウイルキンソン記念館に着きましたが、日曜日は休館だとかで、残念。 |

| 「ウイルキンソン炭酸」は宝塚市が発祥の地です。宝塚温泉開発の際、源泉のそばで湧き出ていた炭酸鉱泉も発見されていたそうですが、本格的に飲用されるようになったのは明治22年(1889年)頃イギリス人のウイルキンソン氏が宝塚の山の中で炭酸鉱泉を発見してから。紅葉谷に瓶詰工場を設け、翌年その炭酸水を瓶詰にして発売。これがウイルキンソン炭酸水のルーツです。その後紅葉谷からの湧水が枯れたので、同じように炭酸水が出ていた生瀬に工場を移設。その工場も平成2年に閉鎖され今はマンションとなっています。 そのあと幅70㎝の狭い生瀬水道橋を通り、武庫川左岸に移動。橋の写真は撮り忘れましたが☆こちらに☆詳しい情報があります。新聞記事なのでリンク切れになったていたらすみません。 |

|

|

最期に間欠泉へ。 えっ?宝塚に間欠泉なんてあるの???ですが、マンションの下にありました。昔「寿楼(ことぶきろう)」という旅館のあった場所です。箱型の左側  に穴が二つあり、そこから流れ出すんだそうですが、最近はめったに出てくることが無いそうです。 に穴が二つあり、そこから流れ出すんだそうですが、最近はめったに出てくることが無いそうです。 |

|

こちらの間欠泉が流れ出る様子は「宝塚コミパ通信」の記事にありますので、気になる方はどうぞ。 溢れた冷泉は川に流れ込んでいます。鉄分が酸化してい  るのでよく分かりますね。 るのでよく分かりますね。 |

| 今日の観察会はこれで終了、お馴染みの街なのに知らない場所がたくさんありました。 またこの辺りは断層がたくさんあります。水の流れている所、湧き出ている所は断層と考えてもよいかもですが地形のお話は又次の機会に。 さいごに植物を二つ。左:カワラヨモギ、ヨモギよりも葉が細く特有の芳香があります。右:クズの花、クズはその生育力でグリーンモンスターなどと呼ばれることもありますが、花はとてもきれいですね。 |

|

|

|

ページトップへ |

|