今月の観察会

●2025年11月2日(日) 「小野市鴨池での観察会」今月は小野市のため池周辺と鴨池での観察会です。講師は柴田先生です。10時に粟生駅に集合、そこから2台の車に分乗して、まずは小野アルプス岩倉登山口まで行きました。

|

車を降りてすぐに駐車場後ろの土手を観察。いろいろな植物があり、そしてキチョウがたくさん飛んでいて春?と思うぐ らいでした。右は新しくできたトイレです。ここから小野アルプスに登る人にはありがたいですね。 らいでした。右は新しくできたトイレです。ここから小野アルプスに登る人にはありがたいですね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

一段土手を上がって池の周辺でも観察、山が水面に映って綺麗です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ここで先生方、ちょっと面白い豆を発見。草にツルが絡みついて豆が出来ていたのですがよく見ると2種類の豆がありました。一つはヤブツルアズキ、もう一つはカモメヅルの仲間ではないかと言う事でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

また車に乗って別の池に移動、土手で植物を探す先生たち。この土手はいろいろな植物がたくさんありました!右の写 真の斜面にはウメバチソウが咲いていたのだけど手入れされずササが生い茂って日当たりが悪くなり、もう見られないでしょう、と…残念。 真の斜面にはウメバチソウが咲いていたのだけど手入れされずササが生い茂って日当たりが悪くなり、もう見られないでしょう、と…残念。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今年は柿のなり年なのかどの木にも実が鈴なりでしたが取る人がいないようです 、もったいない。。。 、もったいない。。。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

最期に鴨池に、ここはカモが飛来するので有名な池です。まずはお弁当を食べて、そのあとカモの観察。池が大きいのでカモが遠い!!!でも餌付けされていて、餌をまく方が来られると、一斉にカモたちが岸辺に寄ってきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

餌を岸辺に撒くとそれをついばみにカモたちがやってきます。面白かったのが、しばらく餌をついばむと小走りで池に戻り、水を飲んで、また小走りで餌の所に戻ってくるんで す。走る様子がとても可愛い。水を飲まないと、のどに詰まるんでしょうか。カモと一緒にオオバンも御昼ごはん。 す。走る様子がとても可愛い。水を飲まないと、のどに詰まるんでしょうか。カモと一緒にオオバンも御昼ごはん。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鴨池での観察で今日の予定は終了。カモもたくさん見ることが出来ましたが、里山のため池周辺の自然の豊かさには驚かされました。大谷の里山でも同じような植物は見られるんですが、こちらの方がずっと数が多かったですね。それと、やはりイノシシは出没するようで、けっこう掘り返した跡がありました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

<本日観察した生き物>

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今月2回目の観察会です。武田尾で久し振りに苔を観察します。

|

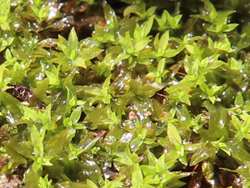

10時、武田尾駅集合。講師は道盛先生です。駅を降りてすぐの石垣で速攻で観察開始。ここはとても日当たりが良く水を好む苔の生育には向いていない気がする のですが、苔には変水性と言う性質があり、水分が少ないカラカラになって休眠状態になってやり過ごすそうです。 のですが、苔には変水性と言う性質があり、水分が少ないカラカラになって休眠状態になってやり過ごすそうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

こんなカラカラの丸まったコケにスプレーで水をかけるとまたた く間に青々としたコケに変身! く間に青々としたコケに変身! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

よく見かけるゼニゴケです。これを宇宙での食料にしようという研究があるそうです!ゼニゴケの苦み・生臭さの遺伝子を取って無性生殖で増やす研究が進められているそうです。同じ性質の物しか出てこないないからなかなか良い考え?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

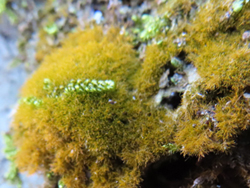

側溝の蓋にびっしり生えていた苔。緑がきれいです。先生が「これを写 真に撮って壁紙にするときれいですよ」と言われたのでパチリ。でもあまり芸術的な写真にはなりませんでした。 真に撮って壁紙にするときれいですよ」と言われたのでパチリ。でもあまり芸術的な写真にはなりませんでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10月も暑い日が続きました。キンモクセイも今年は開花が1ヶ月ぐらい遅か ったですね。でも渓谷は紅葉が進んできています。赤い橋を渡って対岸に。 ったですね。でも渓谷は紅葉が進んできています。赤い橋を渡って対岸に。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

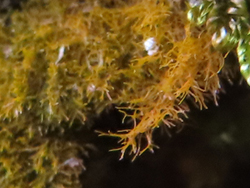

こちらはこちらは日陰になっていちょっと寒いのですが、草に分け入っ て観察を続けました。右のオレンジ色はスミレモ。コケではなく藻類で水中ではなく陸上で生活するそうです。以前はこのコンクリート一面にあったとか。 て観察を続けました。右のオレンジ色はスミレモ。コケではなく藻類で水中ではなく陸上で生活するそうです。以前はこのコンクリート一面にあったとか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

下流にあるもう一つの橋を渡り、武田尾駅まで戻って本日の観察会は終了。多分1㎞もない距離だったと思いますが3時間近くかけて散策、苔の観察会はこんなペースで進むんだそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <本日観察したコケ> 名前はメモや図鑑などを参考に付けましたが、間違いがあればご指摘いただけると嬉しいです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)